Die Geschichte des „Freistaats Flaschenhals“, dessen „Territorium“ dem Hals einer Weinflasche ähnelte, begann mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens von Compiègne im November 1918.

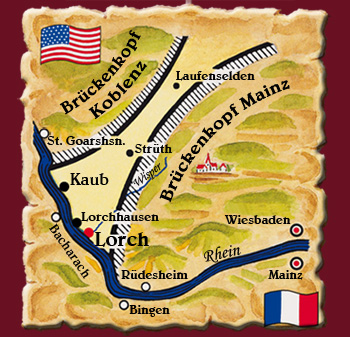

Dieses sah die Besetzung des linken Rheinufers vor und verlangte zusätzlich eine rechts des Rheins gelegene Besatzungszone. Die alliierten Truppen auf rechtsrheinischem Gebiet sollten verhindern, dass Deutschland die im Rheinland vorhandenen Bodenschätze und Industrieanlagen nutzte, um wiederaufzurüsten. Deshalb wurde mit dem Zirkel ein 30 Kilometer breiter Halbkreis um drei wichtige Rhein-Städte geschlagen.

Alle in dem Halbkreis befindlichen rechtsrheinischen Gebiete und die Städte selbst wurden von alliierten Truppen besetzt. In den Brückenkopf Köln marschierten die Briten ein, im Bereich Koblenz herrschten die Amerikaner und in der Region Mainz die Franzosen. Selbstverständlich waren die Siegermächte davon ausgegangen, dass sich die Kreise überlappten und kein Gebiet zwischen den neuen Brückenköpfen unbesetzt blieb.

Doch diese Annahme entpuppte sich als Irrtum. Entlang des Rheins, nämlich zwischen Roßstein bei Kaub und Bodenthal bei Lorch, bis hinauf nach Laufenselden im Taunus blieb ein Landstreifen übrig, der keinem Besatzungsgebiet zugehörte. Das war das „Staatsgebiet“ des „Freistaats Flaschenhals“. Das Leben im „Flaschenhals“ hatte seine Tücken, denn die Region war von den Alliierten weitgehend abgeriegelt. Die üblichen Straßen- und Bahnverbindungen standen den Menschen im „Flaschenhals“ nicht mehr zur Verfügung, weil die Alliierten ihre Nutzung verboten.

Somit war der übliche Austausch von Waren, Gütern, Geld und Informationen größtenteils lahmgelegt. Deshalb blühte im „Flaschenhals“ notgedrungen der Schmuggel. Geschmuggelt wurde alles, was nicht niet- und nagelfest war, Lebensmittel, Wein und sogar lebendige Rinder!

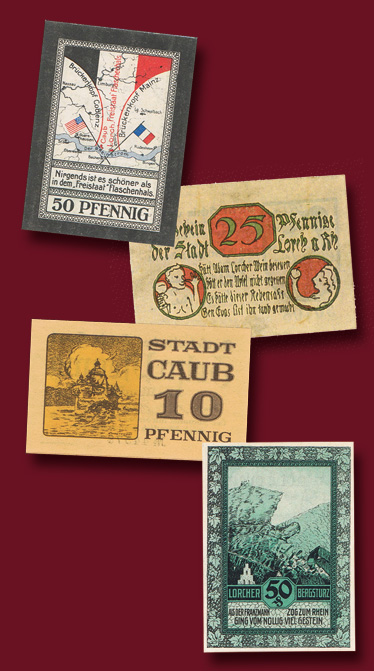

Bis in die 1920er Jahre hinein mussten die Menschen im „Flaschenhals“ improvisieren, um zu überleben. Das galt nicht nur in Bezug auf die Versorgung mit Lebensmitteln, sondern auch im Hinblick auf das Geld. Deshalb entstand im „Freistaat“, den Lorchs Bürgermeister Edmund Pnischeck „präsidierte“, sogar eine eigene Münze, welche die farbenfrohen und mittlerweile auch berühmten Notgeldscheine produzierte.

Wer mehr über den „Freistaat Flaschenhals“ erfahren möchte, kann dies nachlesen bei:

Peter Josef Bahles & Stephanie Zibell:

„Der Freistaat Flaschenhals“